くるみ製本と無線とじは違いがあるの?どんな製本方法なの?

くるみ製本というのは、無線綴じという製本方法と同じものです。

では、くるみ製本はどのような製本方法で、どのような特徴があるのかを詳しくご紹介します。

くるみ製本って?

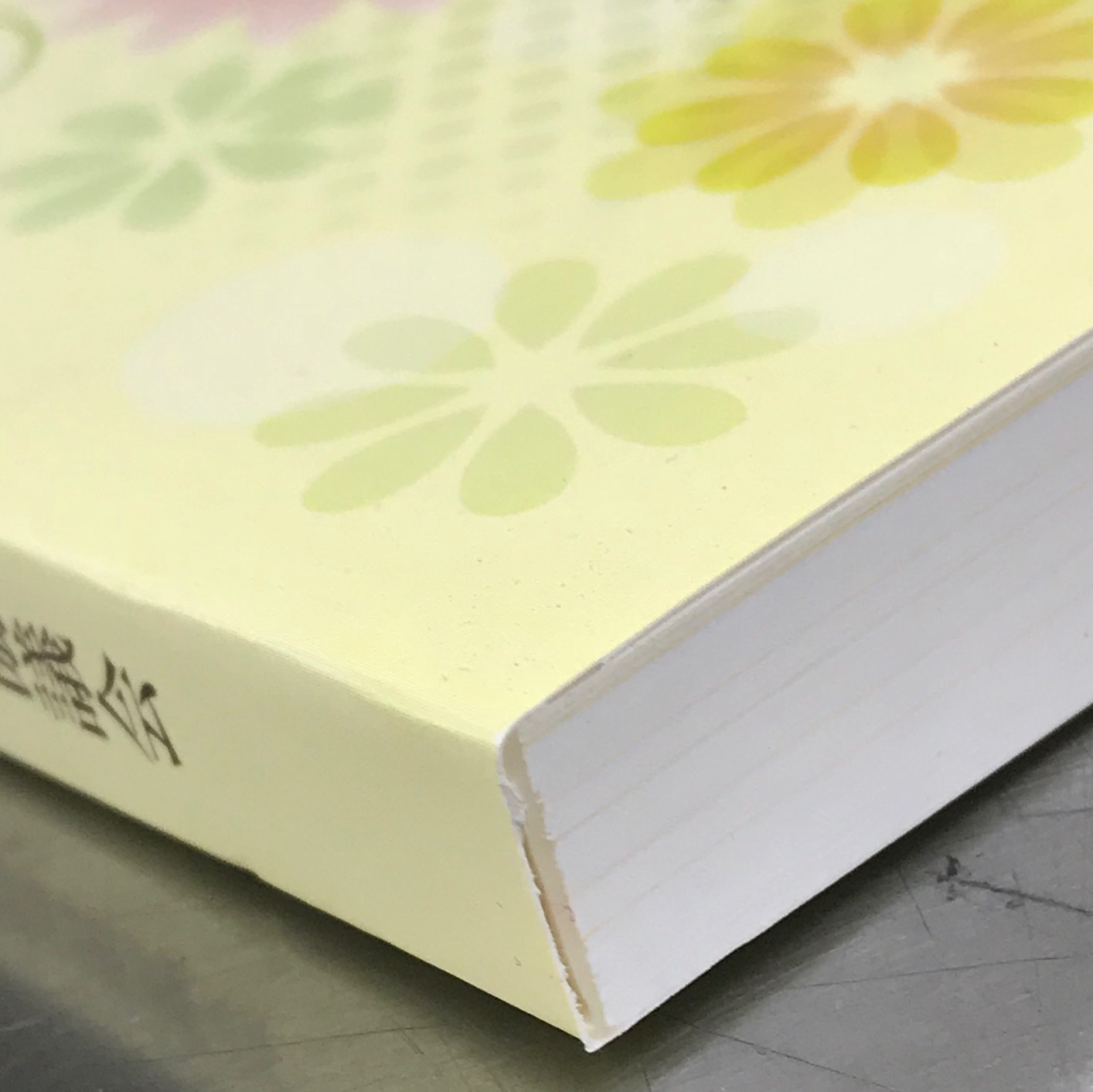

くるみ製本は、本文の背面部分に特徴があります。

背面部分に合成のりを使用します。

そしてのりで綴じた部分を表紙で直接くるんでがっちりと固定する製本方法になります。

ホチキスや糸といったものを一切しようせずに綴る方法です。

つまり線を使用しないので、無線での製本なのです。

文庫本、雑誌において使用されている製本方法になります。

冊子の片面にしかのりが使用されていないので、読んでいる時にバラバラになってしまうのではないかと不安に思われるかもしれませんが、使用される合成のりというのは極めて強力なものであり、同時にのりがより多く用紙にふれるように用紙の表面積を増やす特殊な加工が施されています。

強度は一切問題がありませんし、むしろ高い強度を誇る製本方法です。

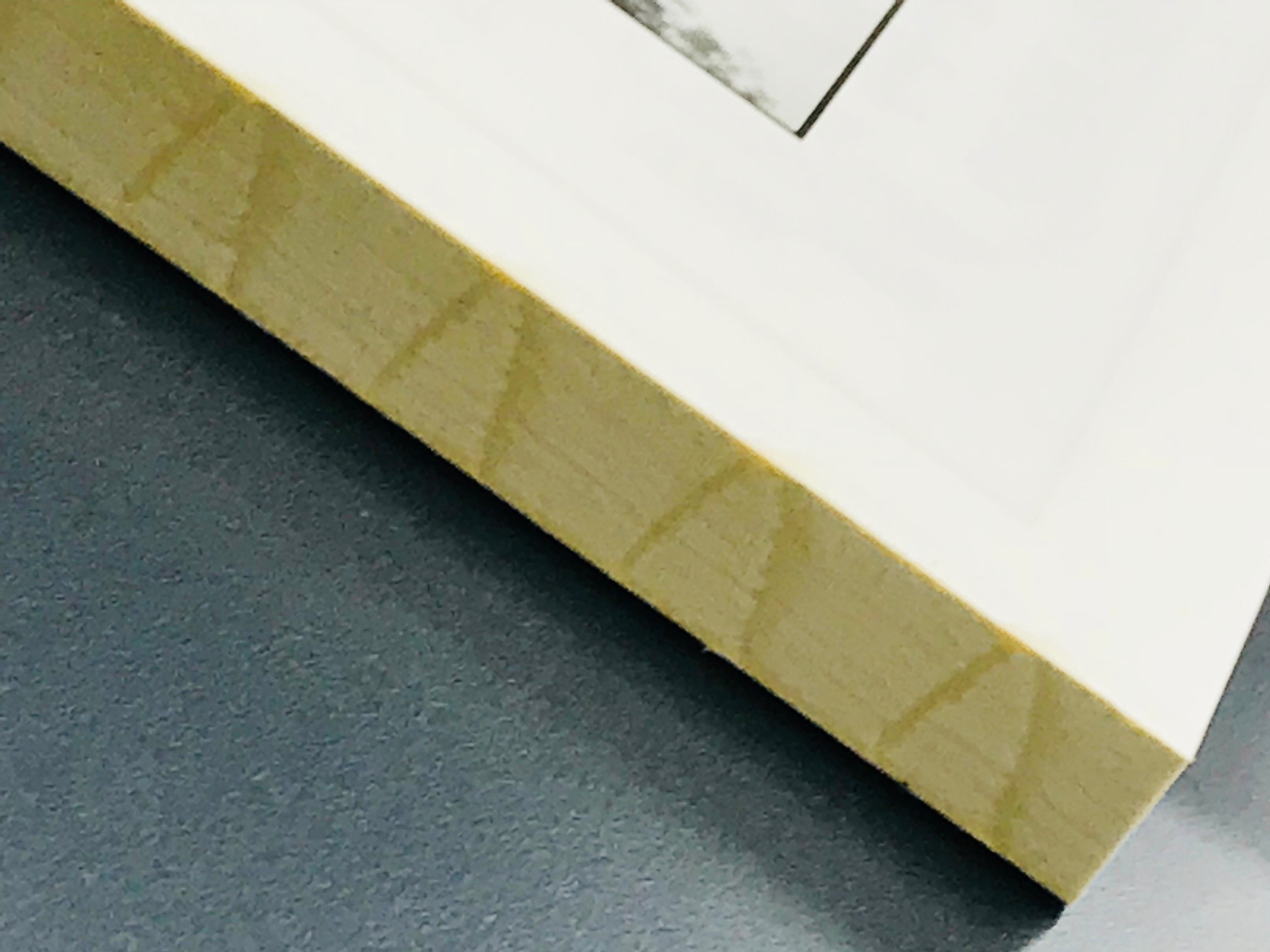

特殊な加工方法のガリとは

用紙の表面積を増加させるために溝を入れますが、この加工のことを通称ガリと呼びます。

溝をつくることで、そこにのりがたくさん入り込みます。

そうすることでただの平面にのりをつけるよりも、多くののりを使用できます。

さらに印刷後に背面をきれいに揃えて、本文の背部分を揃え、のりが一部分に偏らないようにつくように加工されています。

のりを均等に、しっかりとつけた本文部分に表紙の紙を巻きつけ、専用の機会でプレスします。

乾くまでしっかりと固定しますので、冊子の強度には問題ありません。

一見するとシンプルな製本方法のように感じられますが、極めて細かく、微調整が必要な方法です。

プロだからこそ実現できる製本方法です。

くるみ製本のメリットやデメリットは?

くるみ製本はただ単に強度が高いというだけではありません。

メリットがいくつもあります。

例えば、背表紙のある冊子を作成できるということです。

ホチキスを使用する中綴じなどにはない背表紙がある冊子を作成できるのです。

冊子にしてからきれいに切りそろえますので、背表紙部分にタイトルを入れることもできます。

背表紙があるだけで、高級感も出ますし、本棚に並べた時に整理しやすくなります。

また、背表紙にタイトルを入れるだけではなく、幅が5ミリ以上になるのであれば、背表紙も凝ったデザインにすることができます。

3ミリよりも小さな背表紙の場合には、無理をして文字を入れたとしても何が書かれているのかわかりにくいですので、色を変える程度で文字入れないことが多いです。

ページ数の多い冊子を作成できる

中綴じなどのホチキスで留めるタイプの製本方法というのは、ページ数が多いものを作成することはできません。

しかし、くるみ製本の場合には、100ページ以上のページ数の多い冊子も作ることができます。

くるみ製本は背表紙がありますので、ページ数が増えれば増えるほど、冊子そのものも分厚くなります。

冊子自体が分厚くなれば背表紙に入れられる文字数、文字の大きさなど選べるデザインの幅も拡がります。

冊子のデザイン性がアップしますので、より納得のいく冊子が出来上がります。

くるみ製本にもデメリットがある?

くるみ製本は万能のように思えますが、デメリットもあります。

例えば、見開きのデザイン性を求める冊子には向いていません。

合成のりを使用して綴じていますので、とじ込み部分がどうしても隠れてしまいます。

左右のページの中央部分にある溝のことです。

この部分が隠れてしまいますので、見開き一面を使って写真やイラストを載せたい場合にはどうしても見えなくなる部分ができてしまいますので、読みづらくなります。

また、ページ数の少ない冊子にも向いていません。

とはいってもページ数が少ないからと言ってくるみ製本で冊子を作れないのかといえばそうではありません。

ただ、メリットを活かすことができないのです。

ページ数が少なければそもそも強度は必要ありませんし、背表紙のデザインも活かすことができません。

それでいて合成のり等を使用しますので中綴じなどに比べるとコストがかかります。

20ページに満たないような冊子に対しては、くるみ製本ではなく中綴じ、平綴じをおすすめします。

くるみ製本は、デザイン性が高いもの、ページ数の多いものがおすすめです。

例えば、文庫本やカタログ、論文や教材といったものです。

くるみ製本であれば、長期間保管をすることができますので、論文やカタログ、教材のような長期間保管したいものにおすすめします。

中綴じ程度であれば、業者にわざわざ依頼をしなくても、自分で作成することもできます。

最近ではコンビニのプリンターで中綴じ用のプリントができる場合もあります。

しかし、くるみ製本というのは専門の機器等が必要になりますので、自宅で手軽に作成できるものではありませんので、専門業者にご依頼ください。