無線綴じって?無線綴じにはどのようなメリットがあるの?

冊子を制作するうえで欠かすことができないことがあります。

冊子を作るうえで絶対に欠かせないのが、印刷をしたものを本の形に仕上げる作業です。

これはつまり製本です。

この製本という作業の中でも特に綴るという行程は冊子が完成した時にどのように見えるのか、どのような印象になるのかといったことにとても深く関係してきますので、作りたい冊子のイメージとしっかりと一致するようにベストな綴じ方を選択する必要があります。

無線綴じって?

無線綴じ冊子というのは、どのような製本方法になるのでしょうか。

無線綴じというのは、書籍をはじめ文庫本、カタログといったものに使用されることが多い綴じ方です。

針金や糸などを一切使用することなく綴じます。

つまり、線がないので、無線綴じと呼ばれています。

強力な専用の糊を使用して背表紙を固めていますので、とても耐久性があり、分厚い冊子にも適しています。

無線綴じの中には、冊子の背面部分を一度削って、接着剤がより多く、しっかりとつくようにします。

そこに強力なのりを使用して綴る切断無線綴じと呼ばれるものと、切込みを入れてからその部分に糊を浸透させる、アジロ綴じというものがあります。

背表紙がありますので、ソフトカバーはもちろん、ハードカバーの冊子にも使用することができます。

中綴じ冊子と比較しても非常に高級感のある印象に仕上がります。

ただ、背の部分に糊を付着させていますので、中綴じなどに比べると中央部分をきれいに見開くことができません。

写真やイラストを見開きに配置していたり、ページギリギリにまで文字を配置できません。

さらに、無線綴じ印刷の場合には、背幅があります。

そのため、入稿データを作る時には背表紙部分のデータをしっかりと作る、ということもわすれないようにしてください。

表紙のデータにしっかりと背幅分のサイズを考慮して、タイトルや冊子の内容について軽く記載します。

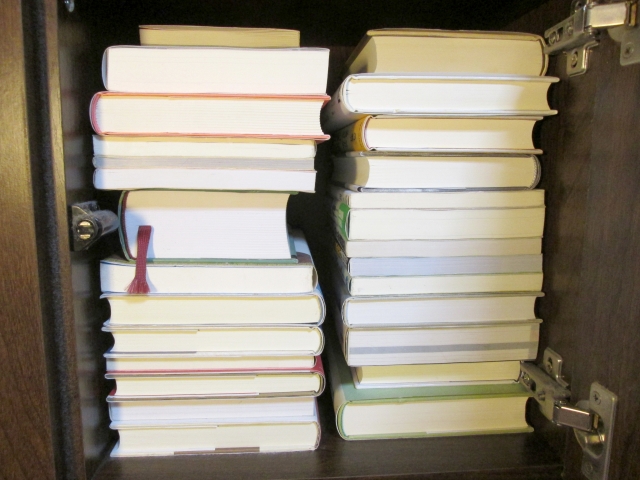

そうすると、本棚などに冊子を立てて並べた場合に、その冊子の内容がどのようなものなのかがすぐにわかります。

無線綴じと中綴じの違い

中綴じというのは、ごくごく一般的な綴じ方です。

並製本の冊子に使用されている製本方法になります。

表紙と本体を見開きの状態でページを重ねていきます。

そして、中央部分をホッチキスなどを使用して綴じていきます。

中綴じで仕上げられている冊子の場合には、中央部分を180度開くことができますので、写真、文字といったものを好きなようにレイアウトすることができます。

仕上がるまでの期間も短く、さらにコスト面においてもメリットがあります。

しかし、耐久性という点においては、あまり高くはありません。

そのため、ページ数が40ページ以上になるような分厚い印刷物の場合には、中綴じはおすすめできません。

また、ページ数は、常に4の倍数になるように設定しておかなければなりません。

ページを増やす時には、4ページずつ増やしていかなければならないので、データを作成する場合には構成についてもしっかりと考慮しておかなければなりません。

こういった特徴からも、中綴じ冊子というのは、イラスト集、パンフレット、企画書といったようなページ数の比較的少ないものに適しています。

中綴じ冊子を作る場合には、表紙は分厚めの紙、または薄い用紙を使用するなどのように表紙と本文の用紙を変えるというのが一般的になります。

無線綴じ以外の色々な綴じ方

中綴じや無線綴じだけではなく、色々な綴じ方があります。

代表的な綴じ方についていくつかご紹介します。

例えば平綴じです。

平綴じは、冊子本体の背部分に針金などを使用して綴じます。

さらにそこから糊で表紙をつけますので、無線綴じと同じように中央部分を180度開くことができません。

教科書や報告書などといったページ数の多い冊子に使用されることが多いです。

リング綴じは、印刷物に対して穴を開けてからリングで綴じます。

カレンダーやノートなどによく使用されている方法になります。

ページも自由な開き方ができるので、レイアウトの自由度がとても高いです。

スクラム綴じは2つ折りにしているものを重ね合わせて、綴る製本方法になります。

中綴じととても良くにているのですが、スクラム綴じはホッチキスなどを使用しないので、空綴じと呼ばれることもあります。

また針を使用していないので、安全でありリサイクルなどもしやすいです。

小さな子どもでも安心して使用できます。

このように閉じ方というのは無線綴じ以外にも色々なものがあります。

そのため、自分がどのような綴じ方をしたいと思っているのか、どのような仕上がりになってほしいのかということを十分に考慮したうえで、製本方法を選ぶようにしてみてください。

仕上がりを考慮したうえで、製本方法を選択していなければどうしても納得のいく冊子を作ることができなくなってしまいます。

強度、デザイン、読みやすさなどをしっかりと考慮したうえで、綴じ方を選ぶとより良い製本ができますよ。