自宅やコンビニで作れる冊子って?平綴じの冊子を自分で作れるって本当?

自宅、コンビニにおいて冊子を制作できるというのをご存知でしょうか。

最近では個人でつくった文章などをコピー機などで印刷し、勝負数を発行する出版物が増えてきています。

自分で作りたい、というという人が増えてきている理由は、やはり性能の良いプリンターや、コンビニでプリントをするのがとても簡単になっているからです。

冊子になるとデータを作成することはもちろんですが、製本をするという作業が必要不可欠です。

製本とはいってもいくつかの種類があるのですが、作り方のルールさえ覚えてしまえば誰でもとても簡単につくれるようになります。

平綴じなどで冊子を自分で作成するメリットについてご紹介します。

平綴じなどで製本を自分で行うメリット

なんといってもやはり自由度が高いのが魅力的です。

どのようなジャンルにおいても、このような冊子を制作するとなると、限られているデザインの中から選択しなければなりません。

しかし、自分で制作すると好みのデザインにすることができるので、自由度が高くなります。

コストを抑えることができます。

自宅で印刷をする時にかかる費用というのは、基本的に紙、インク代だけです。

少数だけ作りたい場合には印刷会社に依頼をするよりも安く抑えられます。

また、冊子を作ることそのものを楽しめます。

自分好みの冊子をいちから作り上げていくというのは、そのこと自体がとても楽しいことです。

これは手作り冊子の醍醐味なのです。

印刷会社に依頼をすると、納品するまでに数日間かかります。

しかし、自宅であれば時間に融通がききます。

デメリット

良くも悪くも、手作り感がかなり強くなります。

手作業なので製本の際には専用機器を使用するよりもズレなどができるので、どうしても見た目が安っぽくなります。

また、もちろんですがパソコンやプリンターがなければ作ることそのものが難しくなります。

スマホでもできますが、データの編集作業というのはパソコンがあった方がとても便利です。

自分で製本する手順は?

まず製本方法を決めていきます。

次にサイズ選びです。

仕上がった時の冊子がどのくらいのサイズになるのかを決めていきます。

印刷用紙というのは仕上がりサイズ2倍ほどの大きさを使っているのです。

A4サイズの場合には、セミナー資料、パンフレットに使用されます。

B5サイズの場合には広報、同人誌に使用されることが多い大きさです。

A5サイズは取扱説明書などに使用されます。

次に原稿を準備します。

原稿を作成する場合には、文字、写真などの細かい部分を決定していき、最終的に何枚くらいの冊子になるのかを決めます。

この枚数によって平綴じにするのか、無線綴じにするなど決まっていきます。

最初に原稿を細かく準備できないのであれば、ある程度のレイアウト程度は決めておきましょう。

ページ順に原稿を作成していきます。

原稿は、ワードはもちろん手書き、パワーポイントなどを使用して作成できます。

切った紙を重ね合わせていき、半分に折って冊子にします。

紙選び

手作りで冊子を作る時には、自分の好きな紙を選べます。

紙の特徴をおさえながら印刷に適している紙を選択します。

切った紙を重ね合わせながら、半分に折り曲げて冊子にしていきます。

上質紙の場合には、コピー用紙のようにとてもつるつるしていて、文字を印刷するのに最適です。

写真や画像がメインになるのであれば、マットコート紙などをおすすめします。

用紙は、ページ数によって厚さを変えていきますし、仕上がった時に最も読みやすいものを選ぶようにしてください。

データが全て完成をしたら、両面印刷して、ページの順番に並べます。

これは平綴じでもどのような綴じ方でも同じです。

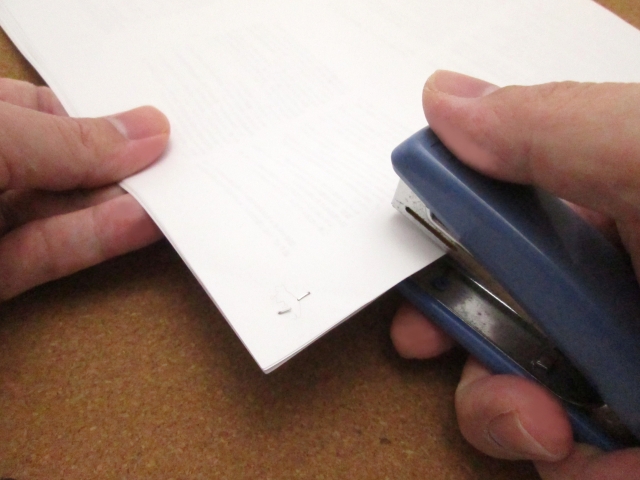

紙を重ねていって、中綴じの場合には中心部分を綴じますし、平綴じの場合には開く側とは反対を綴じていきます。

枚数が多かったり、綴じ方がズレていると、紙が外にはみ出ることもあります。

そのため、はみ出ている部分は、カットしてそろえると見た目がとてもきれいになります。

コンビニのコピー機は使える?

コンビニにはマルチコピー機がありますが、このマルチコピー機を使用して冊子作りが可能になります。

コンビニのマルチコピー機を使用すると、中綴じの場合には特に冊子が簡単に作れます。

セブンイレブンのコピー機には、中綴じ冊子を作るモードがあるからです。

もちろん平綴じの場合には、平綴じモードこそありませんが、プリントして綴るだけなのでマルチコピー機を使用することはできます。

中綴じの場合には、マルチコピー機が面付け作業までしてくれますので、データを作るだけで良いです。

自宅で印刷をした時よりも、多少見た目がきれいになったり、安定した仕上がりになります。

このように、平綴じ、中綴じなど綴じ方は問わずに、自宅でもコンビニでも手軽に冊子を作ることができます。

冊子を作ってみたいものの、手順がわからない、というような方は是非一度試してみてはどうでしょうか。