デジタルデータの永続性を考える

2019年にユネスコと国際音・声アーカイブ視聴覚協会が宣言した『マグネティック・テープ・アラート』のことを覚えていらっしゃるでしょうか?

これは2025年にビデオテープが寿命を迎えて見ることができなくなることを警告したもので、当時「VHS2025年問題」として話題になりました。

そして今年、いよいよその2025年を迎えたわけです。

いかなる記憶媒体にもその寿命を迎える時があります。

冊子やカタログの原稿管理をされている皆さまは、日々膨大なデジタルデータと向き合っておられるはずです。

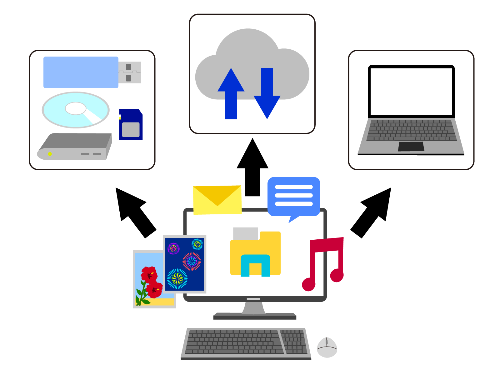

「クラウドに保存してあるから安心」「バックアップを取っているから大丈夫」と考えがちですが、デジタルデータもその運命から逃れることはできません。

今回は、デジタルデータの寿命や保存方法、そして紙媒体との比較を通じて、大切な情報を確実に未来へ残すための様々な選択肢について考えてみたいと思います。

デジタルデータの寿命―意外と短い電子情報の命

デジタルデータには、劣化せず永久に保存できるイメージがあります。

しかし実際には、私たちが思っている以上に「脆弱」なものなのです。

〈メディアの物理的寿命〉

まず、デジタルデータを保存する媒体自体の寿命を見てみましょう:

・HDDの平均寿命:3〜5年

・SSDの平均寿命:5〜10年(書き込み回数による)

・DVDの推定寿命:市販品で5〜10年、アーカイブ品質でも30年程度

・USBメモリの平均寿命:約10年(使用頻度による)

・クラウドストレージ:サービス提供会社の存続に依存

このように、デジタルメディアの物理的寿命は意外と短いことがわかります。

特に業務で使用するHDDやSSDは、常時稼働によるストレスで寿命がさらに短くなる可能性もあります。

〈技術的陳腐化の問題〉

さらに深刻なのが、技術的陳腐化(テクノロジーの進化による旧式化)の問題です。

例えばフロッピーディスクは、それを読み取る機器を見つけることすら困難です。

また、過去に作成したファイルが現行ソフトで正しく開けない、フォーマットが崩れるといった問題は珍しくありませんし、特に独自フォーマットのデータは、提供企業がサービスを終了すると閲覧すら困難になります。

同様に、今使っているクラウドサービスが20年後も存在している保証はないのです。

印刷物の寿命―紙が持つ驚異的な耐久性

その一方、適切に作られた印刷物はどれくらい保存できるのでしょうか?

〈紙媒体の耐久性〉

・通常の上質紙による印刷物:適切な環境下で100年以上

・中性紙や耐久紙を使用した印刷物:200〜500年

・アーカイブ品質の紙・インクによる印刷物:500年以上

実際に、江戸時代の書物や明治期の文書が今でも問題なく読めることからも、紙の耐久性は実証されています。

〈紙媒体のメリット〉

・環境依存性が低い:特別な機器がなくても閲覧可能

・バージョン問題がない:ソフトウェアの更新に影響されない

・直感的な操作性:特別なトレーニングなしで誰でも利用可能

・物理的存在感:「重要な情報の保管」という意識付けが自然にできる

・改ざんのリスクが低い:物理的な変更は痕跡が残りやすい

歴史的にも、古代エジプトのパピルス、中世の羊皮紙の文書、日本の正倉院文書など、何百年、時には千年以上前の文書が今日まで情報を伝えてきました。

デジタルデータがこれほどの時間に耐えられるのか、今のところ疑問を持たざるを得ません。

デジタルデータの適切な保管方法

では、デジタルデータを可能な限り長く保存するためには、どのような対策を施せばいいのでしょうか?

〈基本的な保管方法〉

1)定期的なバックアップ

・2つ以上の異なる媒体・場所にバックアップを作成

・クラウドと物理メディアの併用

・定期的にバックアップデータの健全性確認を実施

2)ファイル形式の選択

・標準化された形式の選択(PDF/A、TIFF、CSVなど)

・重要文書は複数形式で保存(ワード形式とPDF形式など)

3)メディアの定期的な更新

・数年ごとに新しい保存媒体への移行を実施

・古いメディアからのデータ移行を定期的に実施

・媒体の状態を定期的に確認する体制づくり

〈組織的な対策〉

1)デジタルアーカイブポリシーの策定

・保存すべき文書の優先順位づけ

・保存期間の明確化

・責任者・担当部署の割り当て

2)定期的な技術更新計画

・ファイル形式の変換タイミングを計画

・新技術への移行スケジュールの策定

・レガシーシステムのデータ救出計画

3)メタデータの充実

・検索や分類を容易にする情報の付与

・作成日、作成者、内容説明などの記録

・ファイル命名規則の統一化

最適解=デジタルと紙の併用

ここまでご紹介したように、データの保存をデジタルに依存することにはリスクが伴うことがわかります。

そこで私たちがご提案するのは、重要データの「デジタルと紙の併用保存」、特に冊子化による保管です。

〈なぜ冊子化なのか?〉

1)デジタルと紙のメリットを組み合わせられる

・デジタルの検索性・編集性と紙の耐久性を両立

・災害時にもどちらかが残存する確率が高まる

・相互に参照・確認が可能になる

2)法的価値の維持

・多くの場合、法的文書は印刷物でも有効

・契約書や重要文書は紙での保存が求められるケースもある

・改ざんの痕跡が残りやすく、証拠能力が高い

3)長期保存の信頼性

・デジタルの陳腐化リスクを回避

・読み取り機器が不要で将来的にわたりアクセス可能

・特殊な知識や技術がなくても閲覧可能

〈冊子化のベストプラクティス〉

1)適切な用紙・印刷方法の選択

・長期保存に適した中性紙や耐久紙を選択

・無線綴じ(くるみ綴じ)や上製本など耐久性の高い製本方法を採用

2)保存環境の整備

・温度20度前後、湿度50%前後の安定した環境

・直射日光による退色や日焼けを避ける

・防虫・防カビ対策

3)定期的な点検

・定期的な保管状態の確認

・必要に応じた複製の作成

・デジタルデータとの整合性を確認

まとめ―未来へつなぐ情報保存の在り方

デジタル技術の進化は私たちに多くの恩恵をもたらしましたが、長期的な情報保存という観点では、まだまだ解決すべき課題が多いのが現実です。

特に組織の根幹に関わる情報や長期にわたって参照される可能性のある文書、法的価値を持つ資料などは、デジタル保存だけに頼らず、冊子化による保管を併用しましょう。

重要な情報を確実に未来へ残すためには、デジタルと紙、それぞれの特性を理解し、最適な組み合わせで運用することが重要です。

その実現のために、冊子印刷ドットコムでは創業以来55年の経験を持つ紙媒体印刷はもちろん、電子ブックの制作も承っております。

お客様の大切な情報資産を未来へつなぐために、デジタルデータの冊子化を全力でサポートいたします!