中綴じと無線綴じ、どう使い分ける?

印刷物の企画段階はもちろん、見積もりから発注の瞬間まで頭を悩ませるのが紙の厚さや種類ですよね。ところが、ようやく紙を決めたと思っても、今度は「製本方法」という強敵が待っているのです……。

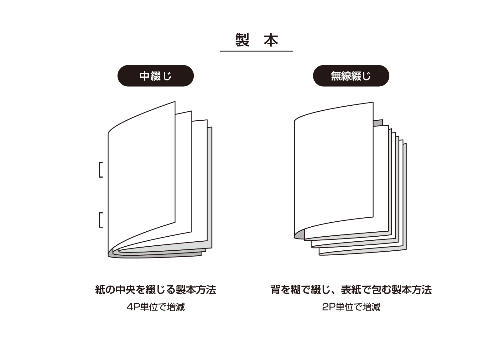

その名前は知らなくても、ほとんどの人がイメージする冊子の製本方法と言えるのが「中綴じ製本」と「無線綴じ製本」です。今回は、この2つの製本方法についての、メリットやデメリット、適した使い方をご紹介していきます。

それぞれの特徴をきちんと把握することで、コストダウンや納期短縮に繋げることもできますから、この機会に製本についてきちんと理解しておくことをオススメします。また、適した製本方法を選択することで、その印刷物のターゲットに好印象を与えることもできるわけです。

中綴じ製本

中綴じ製本とは、印刷した紙を2つに折って重ねた状態で、背を接着剤ではなくホッチキスで綴じた製本方法です。パンフレットや雑誌などで広く使われていて、比較的安価・短納期で仕上がるため、コストを抑えたい時や大量に印刷したい時に適しています。

弊社では、一般的なA5、B5、A4、B4サイズはもちろん、文庫や新書サイズ、正方形などの変形サイズなどにも対応しています。

紙を2つに折ったものを重ねて綴じる製本方法のため、ページ数は4の倍数となります。このため、最小ページ数は8ページとなり、ページ数を増やしたい場合は、紙が1枚増えるごとに4ページずつ増えていきます。

レイアウトやデザインも済んで、ようやく入稿という段階になって「あれ?2ページ足らない?」と冷や汗をかいたこと、ベテランの制作者なら誰しも経験しているはずです(ですよね?)。それが怖くて束見本(原寸の1/2〜1/4で印刷した仕上がり見本)を作ったこともしばしば……。

中綴じ製本の注意点

ページ数が多くなるに従い、折り重ねる紙の枚数が増えるため背(綴じている側)が膨らんで厚みが均等にならなくなります。

折り曲げるという工程があるため、厚い用紙を使うと背の部分が割れて紙色が見えてしまうことがあります。このため、PP加工など用紙の強度をアップさせる加工と組み合わせることがあります。

冊子の内側にくるページは、用紙の厚さの影響で小口(本の綴じていない側、見開いた左右端)部分が製本時にはみ出します。このため、製本後に小口側を断裁することでキレイに仕上げるわけですが、ページ数の多い冊子の場合はこの断裁分を計算に入れてレイアウトしないと、文字や画像が切り取られてしまう恐れがあります。

中綴じ製本のメリット

中綴じ製本で作られた印刷物は、ページ中央までしっかりと開くことができるので、見開きの画像が見切れることなくレイアウトできます。この利点を利用して魅力的なビジュアルを提供することができます。

また、軽くて持ち運びやすく(その気になれば折り畳むことも……)、カバンに入れやすい冊子に仕上げることもできるので、ミニコミやフリーペーパーでも好んで用いられる製本方法の1つです。

無線綴じ製本

これに対し無線綴じ製本は、特殊な製本用の糊(ホットメルト)を用いて、糸やホッチキスを使わずに表紙をくるむ製本様式です。その製本方法から「くるみ製本」と呼ばれることもあります。

最も大きな特徴となるのが、背表紙の存在です。角がしっかりと出た直方体に仕上がり、本格的な見栄えの、耐久性の高い冊子を作ることができます。また、中綴じや平綴じにはできないブックカバー、帯や見返し加工、扉、片袖折りといった装丁ができるのも無線綴じの魅力です。

中綴じ製本と同様に、一般的なA5、B5、A4、B4サイズはもちろん、文庫や新書サイズ、正方形などの変形サイズなどにも対応しています。

ページ数は最小4ページから自由に設定でき(もちろん偶数です)、中綴じ製本のように4の倍数を意識する必要はありませんから、少しドキドキが減るかもしれませんね。

無線綴じ製本の注意点

本の中央部分は完全に開ききらないため、見開きに配置する画像の扱いに注意が必要です。

必ず見えなければならない部分が中央部分に位置しないようにレイアウトしてください。

無線綴じ製本のメリット

無線綴じ製本のメリットは、何といってもしっかりとした「本」としての風格ではないでしょうか。ブックカバーや箔押しなどのオプション加工と合わせれば、より高級感を演出することができます。

受け手の立場になって製本方法を選びましょう

中綴じと無線綴じの特徴やメリット・デメリットをご紹介してきましたが、それでも「結局どっちがいいの?」と迷ってしまうこともあると思います。そんな時は、コストや納期といった「作り手側の都合」だけではなく、受け手の立場になって考えてみてください。

ショッピングモールや小売店の店頭に置かれたフリーペーパーなどのように、気軽に手にと取って持ち運んでほしいのであれば、中綴じ製本の扱いやすさが歓迎されると思います。逆に、高額商品が掲載されたカタログの場合、中綴じ製本では少し心細く感じてしまうかもしれません。そんな時は、無線綴じ製本で本格的に仕上げられたもの方が信頼感を得られるでしょう。

弊社では中綴じ製本、無線綴じ製本のみならず、様々な製本方法をお選びいただくことが可能です。作り手側の事情だけではなく、ターゲットの利便性や満足感をイメージしながら、ベストな製本方法を選んでください。ご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください!