和綴じの魅力って?自分で和綴じはできるの?

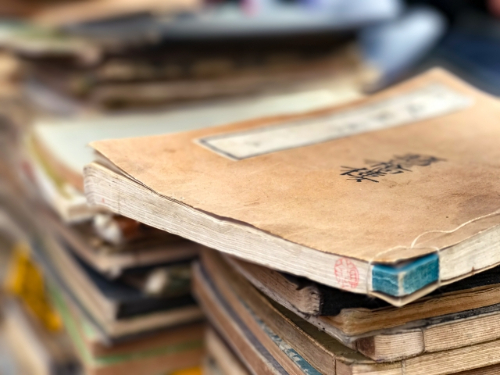

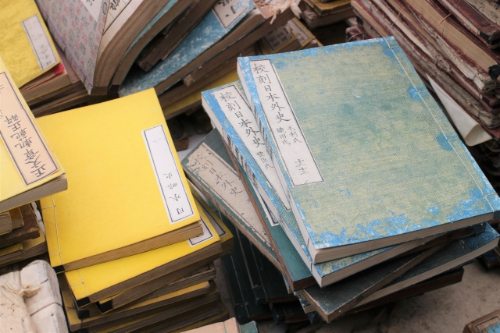

日本国内では古くから伝わっている和製本。

この和製本という製本方法をご存知ですか?

和製本というのは日本の伝統的な製本方法で製本された冊子のことです。

和製本はとにかく美しい製本方法であり、日本人がいかに書物というものを大切にしてきたのかがとてもよく分かる製本方法になります。

私達の生活の中で最もよく目にする本といえば文庫本ですよね。

この文庫本は基本的に並製本、上製本による製本ですがこのような製本方法とは違って特殊な見た目をしており、どこか懐かしいような、風情のある冊子に仕上がります。 和装本というのは日本が伝統的に用いてきた製本方法で製本された冊子のことを指します。

和本とも呼ばれていますが、小口袋が多いのが特徴で、表装にはそれぞれの和綴じ独自の工夫がなされています。

和装本は大きくわけると2つの製本方法に分けることができます。

和綴じに必要な材料は?

和本を作る時にはいくつか材料が必要になります。

まず、表に使用する紙です。

それぞれのページになる紙、そして糸と針です。

表に貼る紙は各ページに使用する紙よりも少しぶ厚めにするのがおすすめです。

穴をあけなければならないので、穴あけ道具も準備しておいてくださいね。

千枚通しでも良いですし、穴を開けられるものであればなんでも問題ありません。

和綴じに使用する糸は、市販されているものの中で最もお手軽なのが絹、もしくは麻です。

本というのは何度も読み返しますのである程度強度が高いものの方が良いでしょう。

そう考えると、糸は頑丈なものを選ぶのが理想的です。

もちろん、刺繍糸でも良いのですが、刺繍糸だと強度が低いと同時に、せっかく見た目が魅力的な和装本の雰囲気が台無しになってしまいます。

頻繁に修理をしたくない、見た目も重視したいと思われるのであれば、強度も見た目も優れている絹や麻を使用してみてください。

製本用の絹糸というのは一般的な糸よりも高価なものが多いです。

ただ、一度にたくさん使用するわけではないので、最初に思い切って購入してみるのもおすすめです。

どうしても手芸用の糸しか準備できない場合には、ボタンを付ける時に使用する糸をおすすめします。

ボタン付け糸は他の手芸糸に比べると強度が高く丈夫です。

和綴じの方法

和綴じにも色々な種類の方法がありますが、その中でもおすすめなのが四つ目綴じです。

この四つ目綴じというのは、色々な製本方法の基本となっている方法です。

四つ目と呼ばれる理由は、穴が4つあるからです。

本の大きさによっては穴の数が4つ以上になることもあります。

本造りをする時には、まずは穴をあけることから始まります。

表、中の紙においてズレが出てしまうと見た目も悪くなりますし、読みにくくなりますので、ずれないようにしっかりと合わせて文字の向きに間違いがないことをしっかりと確認してください。

穴をあける間隔ですが、紙の一番端から1.5センチ程度内側に1つ、反対側からも1つ、そしてその間に2つ開けていきます。

穴を4つあけたら、糸を通していきます。

最初に綴じる時には中央部分から針をいれていきます。

針を出して背の部分に糸を通して上の穴へと戻していきます。

上の穴から出ている糸を隣の穴に通していきます。

針を上から下に出して、糸のよれに注意しながら進めていきます。

よれた部分を後から直すとなると糸を戻したり色々と面倒なことが増えてしまいますので、糸よれができたらその都度直すようにしてください。

裏表紙側の針、糸とを上にもっていくのですが、その針を上の穴から下へともどしていきます。

この流れを何度も繰り返して、端まで通して、そこからさらに最初の位置まで戻ってくると和綴じは完成です。

決して難しいことではありませんが、糸よれを放置していると仕上がりが悪くなってしまいますので、糸よれができるたびに直すことだけは忘れないようにしてくださいね。

スタート位置の綴じはじめ糸、おして綴じ終わり糸はページの中でみえないように結んでください。

しっかりとかた結びをして、ほどけないようにしてください。

和綴じの種類

和綴じにはいくつか種類があります。

巻子本は、紙を複数枚つないで、軸になる部分と表紙とを糊でくっつけます。

非常に古くから用いられてきた製本方法になります。

折本は、巻子本の状態にして、そこから一定の幅で折りたたみます。

折りたたんだら前後に表紙をつけてつくった製本方法になります。

旋風葉は、折り本の前後につける表紙を1枚の紙や布ではりつけてそのままくるむようにして製本するものです。

四つ目綴じは、袋綴じ本の目が4つのもので、五つ目綴じは袋綴じ本の目が5つのものです。

麻の葉綴じは綴じた糸の模様が、麻の葉っぱににていることから、麻の葉綴じと呼ばれています。

亀甲綴じは、麻の葉綴じと同じように、綴じた糸の模様が亀の甲羅のように見えることから亀甲綴じとよばれています。

和綴じはただ綴じる、というものではありません。

その見た目にも魅力がありますので、お好みの和綴じを選んで製本してみてくださいね。